みなさんこんにちは。

今回は箏の部位・パーツ説明について解説していきます。

・箏の部位ってなんて名前?

・指導されても何言われてるかわからない……

こんな疑問に答えます。

箏を始めた当初は部位の名前を知りませんよね。

先輩や先生に指導されても、部位の名前がわからないと苦労します。

弾く時はもっとリュウカク寄りね!

と言われても「リュウカクってなんですか?」ってなかなか言えないですよね。

僕も全くわからないまま「はい!」と答えた経験があります。

そんな時は聞いちゃって大丈夫ですよ。

でもできれば事前に知っておきたいもの。

知らないで恥をかかないよう、しっかり紹介していきますね。

この記事を読めば、箏の部位を完全に把握することができるようになります。

これでいつ指導されても大丈夫ですね。

箏の部位一覧を紹介!

まずは箏の部位を一覧で紹介していきましょう。

- 龍頭:演奏者から見て右側先端部分全体

- 龍額:龍頭のうち、上面部分

- 龍角:龍頭側の絃を支える部分

- 龍眼(芯座):龍頭側の絃を通す穴

- 龍口(口前):龍頭の側面全体

- 龍舌:龍頭の側面の内側部分

- 龍甲:箏中央の胴体の上面部分

- 龍腹:箏中央の胴体の下面部分

- 龍尾:演奏者から見て左側先端部分全体

- 雲角:龍尾側の絃を支える部分

- 磯:箏の側面部分

- 尾布:龍尾中央部分を覆う布

- 柏葉:尾布から広がるように飾る装飾

- 裏穴(音穴いんけつ):龍頭/龍尾の裏側にある穴

- 上足(猫脚):龍頭側で箏を支える足

- 下足(蜈蚣足):龍尾側にある足

各部位の名前を見てピンときた人もいるかもしれないですね。

そうです、箏は龍をモチーフにして作られています。

書き出してみるとすごく多いな……

でも大丈夫。

大きく3つのくくりに分けて紹介していきますね。

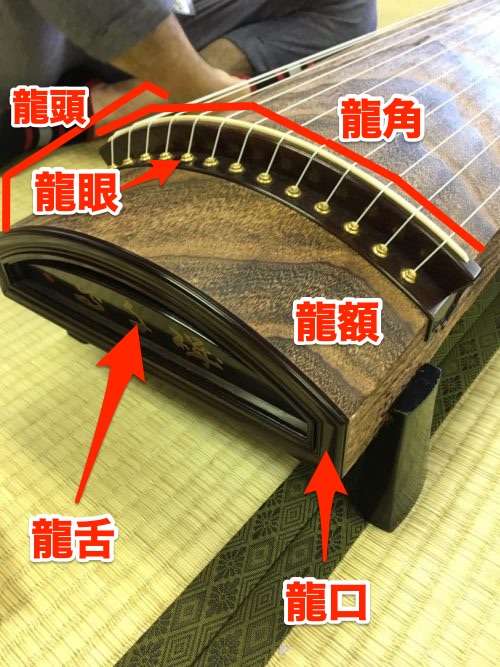

箏の部位紹介(龍の頭)

演奏者から見て右側、龍頭側のパーツについて紹介します。

龍頭・龍角・龍眼・龍額について

まずは龍頭について。

龍頭は演奏者から見て龍角より右側部分全体のことを指します。

龍角は、龍頭側で絃を支える部分の名称ですね。

反対に、龍尾側で絃を支える部分のことを雲角といいます。

龍角の側に、絃を通すための金色の丸い穴がありますよね。

この穴を龍眼と呼びます。目がたくさんありますね。

龍眼の右側部分のスペースを龍額と呼びます。

龍のおでこのことですね。

龍口・龍舌について

龍額の行き止まりの断面が龍口です。

口前とも呼ばれます。

龍口には通常、取り外し可能な口前袋がついています。

演奏会の本番では口前袋を外して演奏します。

龍の口輪を外して、鳴けるようにしてあげるイメージですね。

口前袋つけたままだとちゃんと鳴けないから、外してあげましょうね。

龍舌は、龍口の中にある窪んだ部分のこと。

中には蒔絵が描いてあるものもありますね。

龍舌の蒔絵でオシャレ感を出すのは、現代でいう舌ピアスのようなものでしょうか。

上足(猫足・龍手)

写真に写ってなかったのですが、箏によっては上足を取り付けることができます。

龍角の裏側あたりにネジ穴があり、そこに上足の金具を回して取り付けるイメージですね。

下足とわかりやすく対比できるよう”上足”をメインの呼び名としましたが、僕の周りでは”猫足”派が多いです。

ほぼ聞かないですが、龍手という呼び名もあるようですね。

上足の代わりに、琴台の上に箏を置くケースが主流となっています。

箏の部位紹介(龍の胴体)

演奏者から見て中央部分のパーツについてご紹介します。

龍甲

龍甲は、龍頭と龍尾以外の中央部分の表面を指します。

龍の胴体部分をイメージしてもらえばわかりやすいですね。

“甲”とあるように、龍の胴体は硬い鱗で覆われている印象ですよね。

箏の表面にある木目は、龍の鱗を表しているとも言われます。

箏に使われる木材は桐ですが、木目の鱗っぽさも桐を使う理由だとか。

龍腹

龍腹とは、龍甲の裏側部分のことです。

普段弾く際には見えないところですね。

裏穴(音穴・丸口)

龍腹を見てみると、龍頭と龍尾の裏側にそれぞれ穴が空いているのがわかります。

これが裏穴ですね。

音の出口としての役目があります。

音穴という表現の方がわかりやすいかもしれないですね。

箏の中身は空洞になっていて、弾いた音が中で反響するようにできています。

でもその反響した音の出口がないと音が届かないですよね。

だから裏穴があります。

ギターにも穴が空いてますよね。あれです。

音の出口としての役目以外にも、余った絃をしまっておくスペースという役目もあります。

磯

磯は、箏の側面部分のことをいいます。

波打ち際の岩石にいる龍をイメージして作られたのでしょうか……?

磯について、辞書で調べると以下の通り。

[名]

1 海・湖などの波打ち際。水際。特に、石の多い海岸。

2 波をかぶったり流れに洗われたりする岩石。

3 冠(かんむり)の縁(へり)の名。

4 琵琶・和琴(わごん)・箏(そう)の胴の側面の名。

5 鞍橋(くらぼね)の前輪(まえわ)・後輪(しずわ)の、海に添って小高く盛り上がった部分の名。出典:デジタル大辞泉

“磯”という名前の由来については詳しい文献が見当たりませんでした。

ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけたら有難いです!

箏の部位紹介(龍の尾)

演奏者から見て左側、龍尾側のパーツについて紹介します。

龍尾・雲角について

まずは龍尾についてから。

龍尾は演奏者から見て雲角より左側部分全体のことを指します。

雲角は龍尾側で絃を支える部分の名称ですね。

反対に、龍頭側で絃を支える部分のことを龍角といいます。

尾布・柏葉について

龍尾をくるむように巻かれている布を、尾布といいます。

絃と箏の間のクッションになっていて、絃と箏の摩擦を防ぎます。

柏葉は、尾布から広がるように飾られている装飾のことです。

龍の足にあたるオシャレだから、ブーツとかに近いんですかね。

(龍舌の舌ピアスといいなんだかファンキーな方向に……)

下足(蜈蚣足・龍足)

龍尾の裏側部分を囲うようについているのが下足です。

蜈蚣足とも呼ばれます。

諸説ありますが、下足をさらに分解して側面部分を長足・末端部分を蜈蚣足とする説も。

今回は筝曲家の野沢恵子先生による和楽器教本『The Posture of KOTO #2』を参考にし、下足(蜈蚣足)として紹介します。

上足のような取り外しができないのが特徴。

床からの高さとして見ると、上足よりもかなり短い印象ですね。

まとめ:箏のパーツを覚えるなら龍をイメージせよ

ここまでたくさんのパーツについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

結構多かったので、覚えるのが大変かもしれません。

でも覚え方は簡単。

龍をイメージしてみましょう。

箏に龍を重ね合わせて、頭から順番に見ていけば覚えられます。

ちなみに、箏の胴部分の木目は龍の鱗を表しています。

今回の記事では各部位について紹介しましたが、木目についてはこちらの記事にて書いています。

併せてご覧ください。

そして、箏の部位にも龍の要素が散りばめられています。

箏の部位の名前を知ると、箏が一匹の龍に見えてきますよ!

猫足や蜈蚣足も出てきて少しややこしかったですね。

手は猫で足はムカデで……というように空想が膨らんだのかもしれませんね。

同じく伝説の生き物の鵺に似たものを感じます。

この記事であなたの箏ライフが少しでも豊かになりましたら幸いです。

コメント

分かりやすい